Un patrimoine funéraire à préserver

Au cimetière de Louyat à Limoges, comme dans toute la Haute-Vienne, une particularité décore nombre des 40.000 sépultures : des plaques en porcelaine. Quand et comment est né cet art funéraire ? Réponse avec l'historien Philippe Grandcoing qui a co-écrit avec Jean-Marc Ferrer Des funérailles de porcelaine (Ed. Culture & Patrimoine en Limousin).

À quelle époque et dans quelles circonstances sont nées les premières plaques funéraires en porcelaine ?

La naissance des plaques funéraires en porcelaine résulte de la concomitance de deux phénomènes. Après la Révolution française au début du XIXe siècle, les cimetières ont commencé à être déplacés et a été instauré un principe de concession soit temporaire soit dite « perpétuelle », même si elle a une durée de 99 ans. On est passé à des tombes individuelles tandis que jusque-là, il s'agissait de petits cimetières dans les villes, où les tombes disparaissaient puisque la terre était retournée et les ossements allaient dans des charniers. Aussi, il fallait garder la trace du défunt et identifier la tombe.

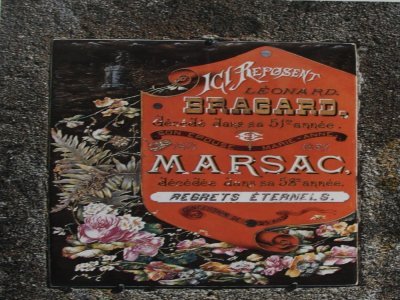

À peu près à la même période, s'est mise en place l'industrie porcelainière à Limoges, qui va utiliser ce support de porcelaine pour des épitaphes, le granit alors fortement répandu ne permettant pas des épitaphes très longues. On peignait des lettres comme sur les assiettes. Assez rapidement, des motifs peints ont été ajoutés : des scènes de prière devant les tombes, un paysage de cimetière, des fleurs, des couronnes et des portraits, à partir du Second Empire...

De quand datent les plus anciennes plaques en porcelaine au cimetière de Louyat ?

De 1820 mais il faut se méfier : ce n'est pas parce qu'une plaque dit « Ici repose monsieur X, décédé en 1820 » que la plaque date de cette année-là, elle peut être postérieure.

Étaient-elles réservées à la bourgeoisie ?

Au départ, il s'agit d'une pratique bourgeoise, la porcelaine coûtant un peu chère et le lettrage étant en or, comme les monogrammes d'assiette. Avoir une tombe pérenne est réservé à la bourgeoisie. Les gens pauvres avaient une tombe avec une simple croix : au bout de 5 ans, elle était vidée et les ossements allaient dans la fosse commune. Toutefois, on observe assez vite que des ouvriers porcelainiers vont adopter ce support. Ce sont des artistes en porcelaine avec des peintres, des modeleurs, des sculpteurs... qui représentent une élite, qui sont alphabétisés et qui ont à la fois les circuits pour commander ces plaques et le pouvoir d'achat. Au début, la démarche est artisanale : les plaques sont réalisées à la demande, il n'y a pas de circuits commerciaux. Quand vont-elles se développer ?

Dans les années 1870-1880, on commence à trouver des productions en série de plaques en porcelaine, qui sont très épaisses pour résister au gel, aux torsions et à la dilatation. À la fin du XIXe siècle, elles seront calibrées. Des ateliers vont se spécialiser dans la plaque funéraire avec une offre plus importante, moins chère et standardisée, qui passe par la chromolithographie (la décalcomanie). Dans un même temps, la tombe pérenne se développe dans les classes populaires. Enfin, la porcelaine se prête bien à l'impression d'un portrait à partir d'une photographie. Or, beaucoup de plaques de la Première Guerre mondiale rappellent le souvenir d'un défunt qui n'est pas là, soit porté disparu, soit enterré dans les grands cimetières du nord et de l'est de la France.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

Il n'y a plus d'artisan qui peigne. Il persiste le médaillon en porcelaine, sur lequel est imprimé un portrait. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup fabriqué à Limoges.

Ces plaques constituent-elles un pan de l'histoire patrimoniale limougeaude ?

À Limoges comme partout en France se pose la question de la préservation du patrimoine funéraire. La porcelaine demeure un matériau assez fragile qui a souvent très bien résisté au temps, les décors s'effaçant peu. Il faudrait qu'il y ait des formes de préservation. Mais quid du rapport entre la propriété privée, donc la concession, et l'intervention publique par la mairie, gestionnaire du site ? Quand des tombes réputées en état d'abandon ont des plaques remarquables, la mairie s'efforce de les mettre de côté. Cependant, autant de mairies, autant de politiques...

Ce patrimoine est-il en danger ?

Plus le temps passe, plus il y a une extinction logique des familles. Mais on ne peut pas tout sauver, même s'il ne faudrait pas que les plaques remarquables disparaissent. Outre les plaques, les vases et les objets décoratifs font l'objet d'un marché.

Avec Jean-Marc Ferrer, quelles ont été les plaques qui vous ont marqués ?

Nous avons été étonnés par l'ancienneté de certaines plaques. De plus, la plupart d'entre elles suivent les grandes tendances esthétiques de la porcelaine de Limoges.

0 commentaires